Среди ограниченного прогресса, достигнутого на Конференции ООН по изменению климата (COP29) в ноябре прошлого года, было соглашение о мобилизации не менее 300 миллиардов долларов США в год для финансирования мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах к 2035 году. Эта Новая коллективная количественная цель (NCQG) утраивает целевой показатель в 100 миллиардов долларов для климатического финансирования, первоначально установленный на COP15 в 2009 году. Помимо адекватности новой цели, поскольку многие участники кампаний и эксперты считают, что она далеко не соответствует тому, что необходимо или справедливо, другой важный вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы достаточное количество мобилизованных средств было использовано на благо людей, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), целевой показатель в 100 миллиардов долларов был наконец достигнут в 2022 году (хотя это все еще горячо оспаривается). Тем не менее, в нескольких независимых отчетах было установлено, что слишком малая часть из 100 миллиардов долларов пошла на пользу наиболее уязвимым, особенно тем, кто находится в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к изменению климата.

Недавнее исследование SIPRI выявило ряд проблем в том, как сообщается и анализируется климатическое финансирование. В нем основное внимание уделялось заявленным обязательствам и выплатам двусторонней или многосторонней официальной помощи в целях развития (ОПР), связанной с климатом, в период с 2015 по 2021 год в двух наборах данных ОЭСР, наиболее часто используемых для отслеживания климатического финансирования: системе отчетности кредиторов и набору данных о финансировании развития, связанного с климатом. Решение этих проблем может облегчить донорам и другим сторонам задачу устранения пробелов в климатическом финансировании и обеспечения его эффективного использования для помощи наиболее уязвимым.

ОЭСР является ключевым источником данных о климатическом финансировании: по просьбе стран-доноров с 2015 года она регулярно публикует аналитические отчеты о прогрессе в достижении цели в 100 миллиардов долларов. Она делает это, используя систему учета, которая соответствует условиям измерения климатического финансирования, согласованным на COP24 в 2018 году. В настоящее время ОЭСР включает четыре типа климатического финансирования в свои регулярные оценочные отчеты и базы данных: двусторонние государственные средства (от государственных учреждений и банков развития); многосторонние государственные средства (предоставляемые многосторонними банками развития и многосторонними климатическими фондами, такими как Зеленый климатический фонд и Фонд климатических инвестиций); экспортные кредиты, связанные с климатом; и частное финансирование, мобилизованное за счет двустороннего и многостороннего государственного климатического финансирования.

В базах данных ОЭСР используются так называемые Рио-маркеры для определения компонента климатического финансирования в потоках финансирования развития; то есть тех потоков, которые имеют смягчение последствий изменения климата или адаптацию к изменению климата в качестве «основной» или «значительной» цели. Однако только двусторонние доноры, входящие в Комитет содействия развитию ОЭСР, обязаны использовать эти маркеры в своей отчетности. Система ОЭСР также включает поле для страны или региона, в которые было направлено финансирование.

Хотя основные показатели могут создать ясную картину, оценка потоков климатического финансирования сложна и включает в себя несколько методологических сложностей. Исследование SIPRI выявило множество способов, с помощью которых выбор данных может повлиять на результаты, иногда приводя к искаженной картине. Одной из ключевых проблем в данных о климатическом финансировании является разрыв между тем, сколько финансов обещано, и тем, сколько фактически выплачено. Большинство оценок климатического финансирования основаны на обязательствах, а не на выплатах. Однако оценка SIPRI показала, что в течение всего периода 2015–2021 годов выплаты ОПР, связанной с климатом, были неизменно примерно на 40–50 процентов ниже обещанных сумм. Кроме того, данные о выплатах не всегда были доступны, и их часто было трудно связать с более ранними обязательствами.

Еще одна связанная с этим проблема заключается в том, как определяется климатическое финансирование. Многосекторальные или «связующие» программы, в которых действия по борьбе с изменением климата интегрированы с миростроительством, гуманитарной деятельностью, продовольственной безопасностью или другими целями, могут быть трудны для оценки. Это связано с тем, что не всегда ясно, какая часть финансирования, предоставленного инициативам с различными целями, пошла конкретно на цели, связанные с климатом. Это часто может приводить к значительным завышениям оценок климатического финансирования. Более важным, чем основные показатели, является вопрос о том, достигает ли климатическое финансирование, особенно финансирование адаптации, наиболее уязвимых. ОЭСР обнаружила, что из 115,9 миллиардов долларов, которые, по ее утверждению, были привлечены в 2022 году, около 80 миллиардов долларов пошли в страны со средним уровнем дохода и только 11 миллиардов долларов — в страны с низким уровнем дохода. Около 20 миллиардов долларов из оставшегося финансирования не удалось отнести к группе доходов. Анализ SIPRI показал, что доноры сообщили о направлениях примерно 20 процентов обязательств по климатическому финансированию и 26 процентов выплат как просто «региональные» или «двусторонние неспецифические», что делает невозможным сказать, куда в мире они были направлены.

Начиная с COP21 в 2015 году, существует политическое стремление, изложенное в статье 9 Парижского соглашения, достичь баланса в климатическом финансировании между усилиями по смягчению последствий и адаптации, уделяя при этом приоритетное внимание поддержке адаптации для уязвимых стран. Согласно анализу исследователей SIPRI, только около 32 процентов от общего объема выплаченной климатической ОПР в период с 2015 по 2021 год было выделено на адаптацию.

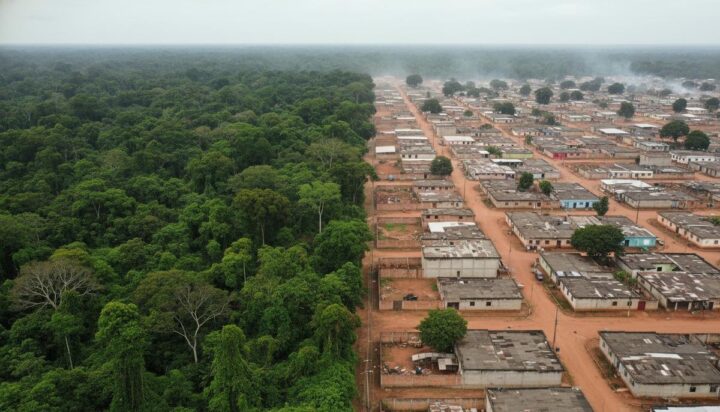

Анализ также предполагает, что наиболее уязвимые слои населения получили непропорционально малую долю этого финансирования адаптации, особенно если рассматривать его на душу населения. Например, Афганистан, страна, крайне уязвимая к изменению климата и затронутая конфликтом, получал в среднем всего 2,5 доллара на душу населения в год в виде ОПР на адаптацию в 2015–2021 годах. Напротив, Грузия, которая не затронута конфликтом и не входит в число наиболее уязвимых к изменению климата стран, получала 20 долларов на душу населения в год за тот же период. Среди стран, получающих наименьшую ОПР на адаптацию на душу населения, были Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Гвинея и Судан, которые получали в среднем всего от 0,4 до 0,7 доллара на душу населения в год, несмотря на то, что входят в число 25 процентов наиболее уязвимых к изменению климата стран. Кроме того, большая часть климатической адаптации, направляемой в нестабильные и затронутые конфликтами страны, подвергается критике как некачественная.

Статистические данные о том, сколько финансов идет в страны с разными категориями доходов, также могут вводить в заблуждение или, по крайней мере, вызывать вопросы. Это связано с тем, что средние значения могут маскировать огромные различия и сильно зависят от того, какие получатели включены или исключены в данной группе, что не всегда делается явным. Эта проблема особенно заметна, когда речь идет о том, сколько климатического финансирования направляется в страны, затронутые конфликтами. Уязвимость к последствиям изменения климата часто серьезно усугубляется наличием нестабильности и вооруженных конфликтов, в то время как действия по борьбе с изменением климата часто могут работать синергетически с миростроительством. Таким образом, нестабильные и затронутые конфликтами условия логически являются одними из наиболее заслуживающих получателей климатического финансирования. Несмотря на это, страны, затронутые конфликтами, неизменно получают гораздо меньшую долю климатического финансирования, чем их более мирные соседи. В ярком примере из анализа SIPRI, несмотря на сильные засухи и наводнения, Йемен получил всего 0,60 доллара на душу населения в виде ОПР на адаптацию в период с 2015 по 2021 год, по сравнению с более чем 100 долларами на душу населения в странах, не затронутых конфликтами. Однако не существует стандартизированных критериев для определения того, какие страны включать или как классифицировать различные уровни конфликта при проведении таких расчетов, а это означает, что оценки могут сильно различаться. То, как эти расчеты учитывают различия в численности населения, также имеет значение, особенно при сравнении распределения климатического финансирования на душу населения.

Хотя пробелы в отчетности и анализе не являются основными причинами, по которым большее количество климатического финансирования не достигает наиболее уязвимых групп населения, более полные, надежные и прозрачные данные и анализ необходимы для усилий по обеспечению более справедливого распределения климатического финансирования. Доноры играют важную роль, сообщая о климатическом финансировании тщательно, последовательно и точно в системы отчетности, такие как базы данных ОЭСР. Однако сами системы отчетности также могут быть улучшены, чтобы они собирали данные, необходимые для получения точной картины климатического финансирования, включая выплаты, то, как они расходуются и где. В программах «связующего звена» крайне важно более тщательно различать и сообщать о конкретном климатическом компоненте бюджета, даже если программы имеют интегрированные цели. Таким образом, данные могут быть более прозрачными, что позволяет более точно отслеживать климатическое финансирование, сохраняя при этом более широкий межсекторальный характер программ.

Метрики, используемые для анализа данных, также нуждаются в пересмотре. Методологии для генерации статистических данных должны быть стандартизированы и прозрачны. Расчеты распределения климатического финансирования на душу населения могут дать более детальную и прозрачную картину, чем цифры по странам, учитывая огромные различия в численности населения. Сообщаемые статистические данные также должны учитывать уязвимость, конфликтный статус и ресурсы каждой страны-получателя. Внесение таких изменений и признание многих нюансов может помочь гарантировать, что увеличение потоков климатического финансирования, обещанное в рамках NCQG, принесет пользу наиболее уязвимым группам населения, сделав их более устойчивыми, а их будущее — более безопасным.