Научная экспедиция, работавшая на Шпицбергене в феврале, столкнулась с пейзажем, который опровергает все представления об арктической зиме. Вместо привычных морозов и глубокого снега исследователи застали аномально высокие температуры, проливные дожди, таяние ледников и даже зеленеющую тундру. Этот опыт стал наглядным свидетельством драматических климатических сдвигов, происходящих в регионе.

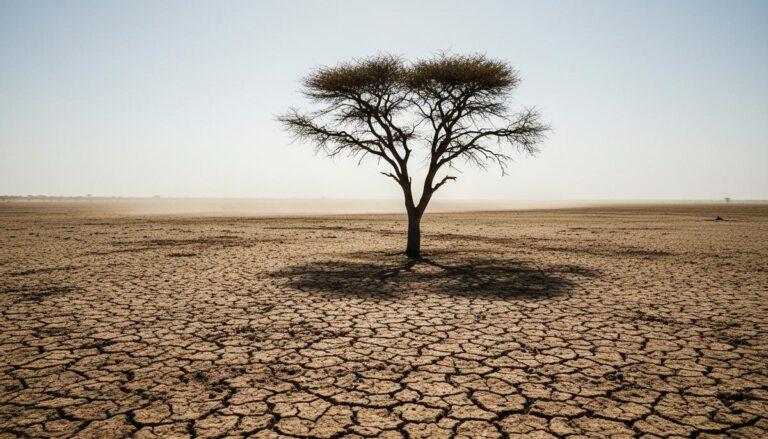

Архипелаг Шпицберген, находящийся в авангарде климатического кризиса, нагревается в шесть–семь раз быстрее, чем планета в среднем, причем зимние температуры растут почти вдвое интенсивнее годовых. Зимние оттепели здесь – уже не исключение, а постоянно повторяющаяся черта глубоко измененной климатической системы. Это разрушает фундаментальное представление о надежно замерзшей арктической зиме.

«Стоять в лужах талой воды у подножия ледника или на голой, зеленой тундре было шокирующе и сюрреалистично», – описывает свой опыт доктор Джеймс Брэдли из Лондонского университета королевы Марии. По его словам, толстый снежный покров, обычно покрывающий ландшафт, исчез за считаные дни, а все снаряжение для экстремального холода «казалось реликтом из другого климата». Вместо того чтобы кутаться в утепленные слои, команда работала на леднике под дождем с голыми руками.

Неожиданная оттепель сорвала и научные планы. «Целью нашей полевой кампании было изучение свежевыпавшего снега. Но за две недели мы смогли собрать его лишь однажды, так как большинство осадков выпало в виде дождя», – рассказывает соавтор исследования Лаура Моларес Монкайо. Это не только нарушило план отбора проб, но и заставило ученых усомниться, насколько безопасны и вообще возможны зимние полевые работы в таких быстро меняющихся условиях.

Пересечение температурной отметки в 0°C запускает каскад разрушительных последствий для всей экосистемы Арктики. Зимние потепления нарушают все – от микробного углеродного цикла до выживания диких животных. Эти события могут создавать петлю обратной связи, ускоряя таяние вечной мерзлоты, разложение органического углерода и выброс парниковых газов. Талая вода, скапливаясь над мерзлой землей, образует обширные временные озера, а оголенная поверхность почвы провоцирует несвоевременные вспышки биологической активности.

Комментарий, опубликованный по итогам экспедиции в журнале Nature Communications, призывает к срочным действиям и подчеркивает критические политические последствия. «Климатическая политика должна догнать реальность, в которой Арктика меняется гораздо быстрее, чем ожидалось, и зима находится в центре этого сдвига», – заявляет доктор Брэдли. Ученые настаивают на увеличении инвестиций в зимний мониторинг Арктики, поскольку именно этот самый быстро меняющийся сезон остается наименее изученным. Проблемы, с которыми уже сталкиваются хорошо оборудованные научные базы, предвещают огромное давление на удаленные коренные общины Арктики, их инфраструктуру и транспорт.

Непредсказуемые условия создают и новые угрозы безопасности. Тонкий и мокрый снег сделал невозможным доступ к местам исследований на снегоходах. Это ставит под вопрос не только возможность продолжать научную работу в привычном формате, но и способность исследователей быстро отступить в безопасное место в случае встречи с белыми медведями.

«Мы до сих пор не осознаем последствий, которые эти повторяющиеся события несут для арктических экосистем, особенно в зимний период, когда условия сложнее, а данных мало», – подчеркивает один из старших авторов работы, Донато Джованнелли. Он считает, что научное сообщество, возможно, было слишком осторожным в своих прогнозах, в то время как «необратимые изменения в климате Арктики происходят на наших глазах».