Зоонозные заболевания, передающиеся от животных к человеку, на протяжении всей истории определяли судьбы цивилизаций, вызывали пандемии и меняли ход мировой экономики. Чума, опустошившая Европу в XIV веке, была вызвана бактериями, переносимыми блохами с крыс. Вирусы Эбола, ВИЧ и SARS-CoV-2, ставший причиной COVID-19, также имеют животное происхождение. По мере того как взаимодействие человечества с животными становилось все более индустриализированным, риск возникновения новых зоонозных инфекций многократно возрос.

Некоторые болезни передаются через прямой контакт, как бешенство при укусе или туберкулез от инфицированного скота. Другие распространяются через употребление плохо приготовленного мяса, зараженных молочных продуктов или на «мокрых» рынках, где торгуют живыми животными. Существуют и трансмиссивные заболевания, где посредниками выступают насекомые, такие как комары и клещи, переносящие патогены от животных к людям.

Интенсификация промышленного сельского хозяйства серьезно усугубила эти риски. Скученность и высокая плотность содержания животных на промышленных фермах создают идеальную среду для размножения и мутации болезней. Животные, выращенные в замкнутом пространстве, испытывают постоянный стресс, что ослабляет их иммунную систему и повышает восприимчивость к инфекциям. Когда в такой среде появляется новый патоген, он может стремительно мутировать и распространяться с пугающей скоростью.

Особую озабоченность вызывают вирусы гриппа, которые часто зарождаются у птиц и свиней, прежде чем адаптироваться к человеку. Недавнее обнаружение птичьего гриппа у овец подчеркивает непредсказуемость зоонозных заболеваний и их способность преодолевать межвидовые барьеры, создавая новые угрозы для здоровья человечества. Филипп Лимбери, глава организации Compassion in World Farming, называет промышленные фермы «бомбой замедленного действия» для будущих пандемий. По его словам, в мире циркулируют сотни коронавирусов, большинство из которых обнаружены у животных, включая свиней, верблюдов, летучих мышей и кошек, и в любой момент эти вирусы могут «перепрыгнуть» на человека.

Проблему усугубляет широкое применение антибиотиков в животноводстве для стимуляции роста и профилактики заболеваний. Их чрезмерное использование привело к появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые могут передаваться людям через прямой контакт, зараженную пищу или сточные воды с ферм. Всемирная организация здравоохранения неоднократно предупреждала, что устойчивость к антибиотикам может стать одной из величайших угроз для здоровья человечества, делая обычные инфекции неизлечимыми.

Пандемия COVID-19 стала тревожным звонком, но не первым случаем, когда зоонозный вирус нанес удар по глобальному здравоохранению. Эпидемия ВИЧ/СПИДа, начавшаяся с передачи вируса от приматов, с XX века унесла жизни более 40 миллионов человек. Пандемия свиного гриппа H1N1 в 2009 году, связанная со свиноводством, за считанные месяцы охватила весь мир. Штаммы птичьего гриппа, такие как H5N1, продолжают представлять серьезную угрозу, вызывая спорадические случаи заражения людей с уровнем смертности более 50%.

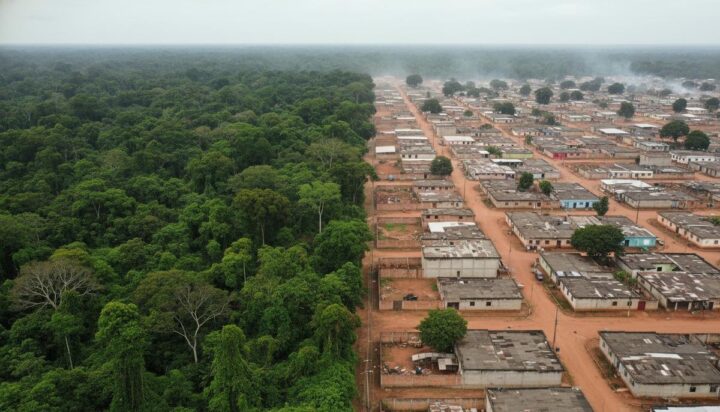

Несмотря на риски, мировой спрос на животный белок стремительно растет. Ежегодно человечество потребляет 350 миллионов тонн мяса. По прогнозам ООН, к 2050 году производство мяса увеличится более чем на 70%. Такая траектория создает проблемы не только для климата, лесов и водных ресурсов, но и повышает вероятность будущих пандемий. Однако новые разработки в области пищевых технологий предлагают возможные пути решения этой проблемы.

Для снижения зависимости от традиционного животноводства исследуются такие методы, как точная ферментация и культивируемое мясо. Точная ферментация позволяет создавать идентичные молочным белки, такие как сыворотка и казеин, с помощью специально разработанных микроорганизмов, без участия коров. Вскоре на рынке ожидается появление культивируемого молока, биоидентичного коровьему, но выращенного в биореакторе. Культивируемое мясо, создаваемое из клеток животных, также в биореакторах, позволяет получать настоящий мясной продукт без необходимости содержать и забивать скот на переполненных фермах.

Эти технологии способны кардинально изменить мировое производство белка, значительно снизив риск зоонозных заболеваний. Исключая живых животных из производственной цепочки, они устраняют риски, связанные с промышленным содержанием скота, устойчивостью к антибиотикам и межвидовыми мутациями вирусов. Исследования показывают, что точная ферментация и производство культивируемых молочных продуктов могут сократить выбросы парниковых газов на 96% по сравнению с традиционным молочным животноводством.

Джефф Триписиан, проработавший в мясной индустрии 40 лет и недавно возглавивший нидерландскую компанию по производству культивируемого мяса, считает этот метод «единственным реальным решением». Он отмечает, что болезни скота, такие как птичий грипп, могут уничтожить огромные поголовья, что уже происходит в США, где было уничтожено 8% кур-несушек.

Тем не менее, на пути альтернативных белков остаются препятствия: сложности с законодательным регулированием, масштабированием производства и признанием со стороны потребителей. Правительства по всему миру еще определяют, как классифицировать и одобрять эти продукты. Пионером стал Сингапур, уже выдавший разрешение на продажу культивируемого мяса. Регуляторы США, Израиля и Великобритании движутся в том же направлении, но до широкой коммерциализации еще несколько лет. Стоимость также остается проблемой, хотя по мере роста производства цены будут снижаться.

Переход от промышленного животноводства потребует времени, но его необходимость очевидна. Если мир продолжит двигаться по текущему пути, риски будущих пандемий будут только расти. Решение этой проблемы требует серьезного внимания: государственной политики, поддерживающей альтернативные белки, инвестиций в пищевые технологии и повышения осведомленности общества о последствиях промышленного животноводства для здоровья.