Летнее солнцестояние, самый длинный день в году, тысячелетиями служило для растений надежным природным календарем, сигнализируя о наступлении оптимального времени для роста и размножения. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Британской Колумбии, показывает, что в условиях меняющегося климата этот некогда безошибочный ориентир может превратиться в опасную ловушку.

Растения эволюционировали, используя как продолжительность светового дня, так и температуру для синхронизации своих жизненных циклов. Но сегодня эти два сигнала все чаще входят в противоречие. «Продолжительность дня не меняется из года в год. Но из-за все более сильных колебаний температуры растениям, возможно, становится трудно приспособиться к обоим сигналам», — отмечает соавтор исследования, эколог растений Элизабет Волкович.

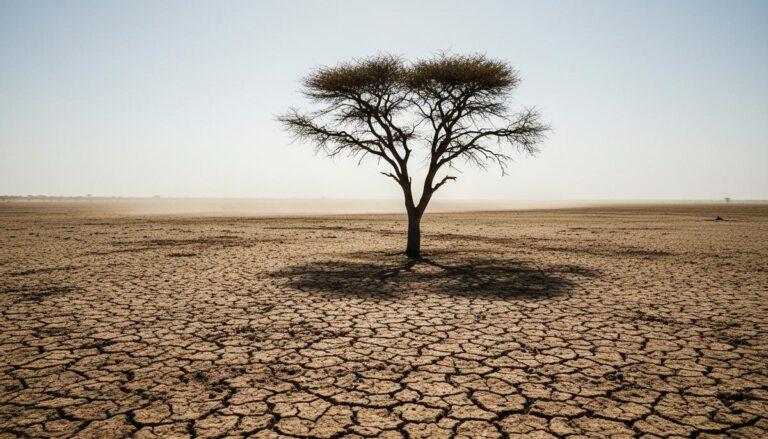

Проблема заключается в том, что глобальное потепление приводит к более раннему наступлению тепла, в то время как дата солнцестояния остается неизменной — около 21 июня. В результате в южных регионах растения, реагируя на аномальное тепло, зацветают задолго до пика светового дня. В северных широтах, наоборот, к моменту солнцестояния может быть еще слишком холодно для начала репродуктивного цикла. По словам ведущего автора Виктора Ван дер Меерша, температура становится более надежным сигналом, поскольку «она напрямую связана с фактическими климатическими условиями, с которыми сталкиваются растения».

Этот сбой в природных часах имеет далеко идущие и тревожные последствия. Нарушение сроков цветения угрожает целым экосистемам: опылители, прилетая на поля, могут не застать цветов. Сельское хозяйство несет прямые убытки — раннее цветение яблонь или вишен делает их уязвимыми для поздних заморозков, а урожай может созреть за недели до того, как его будут готовы собрать и реализовать. Леса, упуская наиболее благоприятный период для роста, рискуют снизить свою способность поглощать углекислый газ.

Последствия этого «календарного сбоя» напрямую затрагивают продовольственную безопасность и биоразнообразие. Ученые, чья работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), призывают к созданию более точных моделей, которые помогут фермерам и управляющим земельными ресурсами адаптироваться к новым реалиям и защитить устойчивость жизненно важных экосистем.