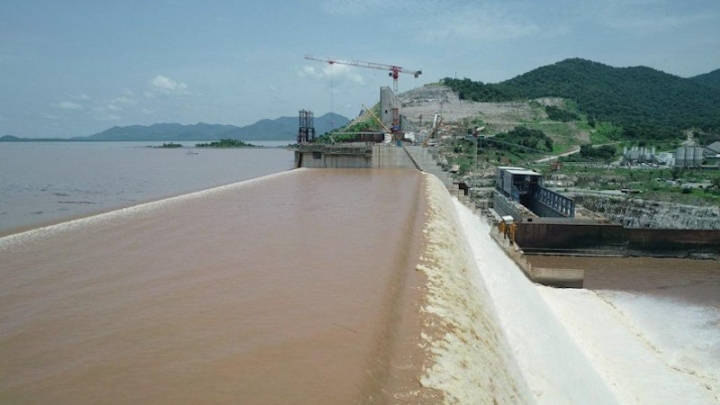

Завершение строительства крупнейшей в Африке гидроэлектростанции – «Плотина Великого Эфиопского Возрождения» (GERD) – вывело многолетний спор за водные ресурсы Нила на новый уровень. Проект, начатый в 2011 году и официально завершенный летом 2024-го, призван обеспечить электроэнергией миллионы жителей Эфиопии и соседних стран. Однако для Египта, расположенного ниже по течению, гигантская дамба на Голубом Ниле превратилась в экзистенциальную угрозу, способную подорвать его водную и продовольственную безопасность.

Корень проблемы уходит в колониальное прошлое. Соглашения 1929 и 1959 годов фактически отдавали контроль над стоком Нила Египту и Судану, полностью игнорируя интересы Эфиопии, на территории которой формируется до 85% летнего стока реки. Эфиопия, никогда не бывшая колонией, не считает себя обязанной соблюдать эти «колониальные» договоры. Экономический рост последних десятилетий придал Аддис-Абебе уверенности в отстаивании права на использование собственных природных ресурсов для развития страны, где более половины населения до недавнего времени жило без электричества.

С момента начала строительства Египет выражал резкий протест, обвиняя Эфиопию в односторонних действиях и нарушении международного права. Каир неоднократно обращался в Совет Безопасности ООН, указывая на риски, связанные с заполнением водохранилища без согласия стран низовья. Эфиопия, в свою очередь, настаивает на взаимной выгоде проекта, который не только даст дешевую энергию, но и поможет регулировать сток, защищая тот же Судан от разрушительных наводнений. Для эфиопов плотина, построенная на народные деньги без помощи иностранных инвесторов, стала символом национального единства и прогресса.

Египет, где от вод Нила зависит 97% всего водопотребления, уже находится за чертой водной бедности. По прогнозам, к 2030 году потребление воды на душу населения упадет ниже абсолютного минимума. Зависимость от реки критична для сельского хозяйства, в котором занята пятая часть рабочей силы. Опасения Каира усиливает тот факт, что Эфиопия отказывается подписывать юридически обязывающее соглашение о минимальных объемах сбрасываемой воды, особенно в засушливые периоды, предлагая взамен лишь «необязательные механизмы» разрешения споров.

Наибольший риск эскалации конфликта несут не обычные условия эксплуатации ГЭС, а сочетание двух факторов – враждебной политической позиции Эфиопии и продолжительной многолетней засухи. В таком сценарии оба главных водохранилища – у плотины GERD в Эфиопии и у Асуанской плотины в Египте – могут сильно обмелеть. Возникнет критический вопрос: кто будет наполнять свой резервуар первым. Если Эфиопия решит приоритетно восстанавливать объем своего водохранилища для выработки энергии, это может привести к катастрофической нехватке воды в Египте и Судане.

Дополнительную напряженность создают и другие факторы. Стремительный рост населения в Эфиопии может в будущем подтолкнуть власти к реализации новых проектов по отводу воды из Голубого Нила или водохранилища GERD для нужд сельского хозяйства. С точки зрения международного права, это будет шагом к «справедливому и разумному использованию» водных ресурсов, поскольку Эфиопия исторически использовала лишь малую часть стока. Однако для Египта это будет означать прямое сокращение доступной воды и нарушение принципа «не нанесения значительного ущерба».

Значительная часть нынешнего конфликта вызвана страхами перед наихудшими сценариями и глубоким взаимным недоверием. Любое сокращение стока Нила, даже вызванное природными причинами, может быть воспринято в Каире как враждебное действие Аддис-Абебы. Выход из этого «тупика безопасности» лежит в плоскости прагматичного и прозрачного сотрудничества, а не в отстаивании исторических прав.

Ключом к разрешению спора могло бы стать всеобъемлющее соглашение, которое бы включало четкие определения засухи, согласованные объемы годового стока в зависимости от климатических условий и обязательства по обмену данными в реальном времени: об уровнях водохранилищ, осадках и графиках работы турбин. Такой документ должен также предусматривать механизм разрешения споров с привлечением нейтральных посредников.

Однако даже идеальное соглашение не решит проблему полностью. Всем странам бассейна Нила необходимо заниматься структурными причинами дефицита воды. Это включает инвестиции в опреснительные установки, переход на более экономные методы орошения, такие как капельное, переработку сточных вод и выращивание менее влаголюбивых сельскохозяйственных культур. Только комплексный подход, сочетающий дипломатию и внутренние реформы, позволит обеспечить стабильное будущее для всего региона.