В Таджикистане на этой неделе зафиксировали обрушение части ледника Исмоила Сомони – некогда высочайшей вершины Советского Союза, известной как пик Коммунизма. Ледяная глыба длиной около двух километров и высотой с восьмиэтажный дом сползла в ущелье, подтвердив самые тревожные прогнозы ученых о нестабильности «ледяного щита» Памира. Гляциологи предупреждают, что в случае сильных осадков в ближайшие дни возможен новый обвал части ледника. Это может представлять угрозу для некоторых фермерских хозяйств, расположенных в общине Гулрез, что на левом берегу реки Сурхоб в сотне километров выше стройки плотины Рогунской ГЭС.

Произошедшее в горах Памира – часть тревожной тенденции, ярко проявившейся в соседней Индии, где гидроэнергетика уже столкнулась с разрушительными последствиями таяния ледников. Ускорение этого процесса в горах Центральной Азии ставит под сомнение безопасность существующих и строящихся плотин, от которых зависит благополучие миллионов людей. Новые исследования подтверждают окончание так называемой «Памирско-Каракорумской аномалии» – периода, когда ледники в этом регионе оставались относительно стабильными. Теперь и эти «последние бастионы» начали стремительно терять свою ледовую массу, предвещая новую эру климатических рисков.

Октябрь 2023 года наглядно продемонстрировал, чем грозит игнорирование этих рисков. В индийском штате Сикким прорыв приледникового озера Южный Лхонак вызвал катастрофический селевой поток. Вода, смешанная с камнями и льдом, неслась вниз по течению реки Тиста, и спустя всего два часа достигла плотины Чунгтан гидроэнергетического проекта Тиста-III мощностью 1200 МВт. За десять минут 60-метровая плотина была полностью уничтожена. Поток продолжил свое разрушительное движение, повредив еще четыре ГЭС ниже по течению и вызвав масштабные разрушения вплоть до Бангладеш. Эта катастрофа, унесшая десятки жизней и нанесшая колоссальный экономический ущерб, была предсказана учеными еще в 2021 году в исследовании, которое с пугающей точностью указало на риски, связанные именно с этим озером..

Подобные трагедии уже стали мрачной закономерностью для индийских Гималаев. В феврале 2021 года в штате Уттаракханд обвал ледника вызвал внезапный паводок, который снес строящуюся ГЭС «Ришиганга» и нанес серьезный ущерб более крупному проекту «Тапован Вишнугад». Погибло более 200 человек. Катастрофа произошла несмотря на то, что еще после разрушительных наводнений 2013 года Верховный суд Индии и группы экспертов призывали прекратить строительство гидроэлектростанций в этом «подверженном стихийным бедствиям» регионе. Предупреждения были проигнорированы, а проекты, которые продвигались как вклад в «чистую» энергетику в рамках механизмов ООН по предотвращению изменений климата, лишь усугубили уязвимость региона, нарушив его хрупкий экологический баланс.

Проблема усугубляется тем, что наиболее удобные и безопасные места для строительства ГЭС во всем мире уже заняты. В погоне за энергией строители вынуждены осваивать все более рискованные высокогорные районы, часто опираясь на устаревшие климатические данные, которые не учитывают ускоряющегося потепления. Как отмечают исследователи, проекты плотин часто планируются «в соответствии с климатом прошлого, который, вероятно, больше не актуален». Это ставит под угрозу не только жизни людей и финансовую жизнеспособность проектов, но и энергетическую безопасность целых регионов. Таяние ледников и деградация вечной мерзлоты ослабляют горные склоны, увеличивая частоту оползней, которые, в свою очередь, могут вызывать прорывы ледниковых озер. Исследование, проведенное в 2016 году, выявило 56 гидроэнергетических проектов в Гималаях, находящихся в непосредственной близости от потенциально опасных ледниковых озер.

На этом фоне Индия, неоднократно испытавшая на себе разрушительную силу ледниковых угроз, активно пересматривает свою энергетическую стратегию. Столкнувшись с растущей ненадежностью и опасностью гидроэнергетики в Гималаях, страна теперь делает ставку на солнечную энергию, планируя многократное увеличение ее выработки. Этот шаг продиктован не только соображениями безопасности, но и экономической целесообразностью, поскольку стоимость восстановления разрушенных ГЭС делает производимую ими энергию непомерно дорогой.

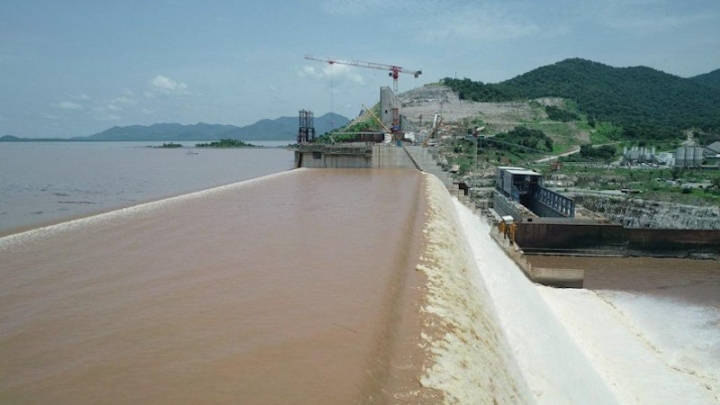

Для Центральной Азии, где вода – это жизнь и ключевой ресурс, таяние «ледяного щита» Памира несет экзистенциальную угрозу. Ледники питают главные реки региона – Амударью и Сырдарью, обеспечивая водой сельское хозяйство, промышленность и гидроэнергетику. Таджикистан, делающий ставку на гигантские гидроэнергетические проекты, оказывается в особенно уязвимом положении. Уроки, извлеченные Индией ценой сотен жизней и миллиардных убытков, ставят перед строителями плотин в Таджикистане и других странах региона острый вопрос: смогут ли их проекты противостоять новой климатической реальности? Выбор энергетического будущего – между продолжением строительства потенциально опасных ГЭС и диверсификацией в сторону более безопасных устойчивых к изменениям климата возобновляемых источников, таких как солнце и ветер, – становится для Центральной Азии ключевым фактором стабильности и процветания в XXI веке.