Символизм климатического саммита COP30, прошедшего в бразильском Белене, был очевиден – мировые лидеры собрались в городе, где влажный воздух пропитан запахами речного ила и дизельного топлива, на пороге Амазонии, уходящей к Атлантическому океану. Это место должно было подчеркнуть масштаб рисков, но саммит принес лишь скромные результаты. Удалось договориться об увеличении финансирования на адаптацию, новых партнерствах по лесам и здравоохранению, но главный вопрос – как скоро мир откажется от ископаемого топлива – снова остался без ответа.

Несмотря на амбиции Бразилии провести «Амазонский саммит», сфокусированный на лесах, правах коренных народов и интересах Глобального Юга, разрыв между ожиданиями и реальностью стал очевиден. Один из участников переговоров метко описал ситуацию: «Это как переставлять мебель, пока горит дом». Проведение конференции в сердце Амазонии должно было сместить фокус с богатых нефтью столиц на эпицентр климатического кризиса, однако даже здесь проявились реальные проблемы – от нехватки жилья для делегаций до высоких расходов, которые ограничили участие представителей гражданского общества.

Самым красноречивым итогом COP30 стало отсутствие в финальном документе обязательств по поэтапному отказу от ископаемого топлива. Крупнейшие производители нефти и газа успешно заблокировали все предложения: не было ни даты отказа от угля, ни ограничений на новые нефтегазовые проекты. На фоне интенсивного давления со стороны ЕС, Колумбии и климатически уязвимых стран это умолчание выглядело особенно резким, учитывая, что саммит проходил рядом с крупнейшим на планете поглотителем углерода.

Тем не менее встреча в Белене принесла и значимые достижения в сферах, которые долгое время оставались на периферии климатических переговоров. Был запущен фонд Tropical Forest Forever Facility, нацеленный на сбор миллиардов для защиты лесов, и сделан важный шаг к обеспечению прав на землю для коренных общин – доказанный метод борьбы с обезлесением. Кроме того, Беленский план действий в области здравоохранения стал первой глобальной инициативой, напрямую связывающей климатическую адаптацию с общественным здоровьем. Эти успехи показывают, что климатическая дипломатия расширяется, включая вопросы справедливости и ответственного управления природными ресурсами.

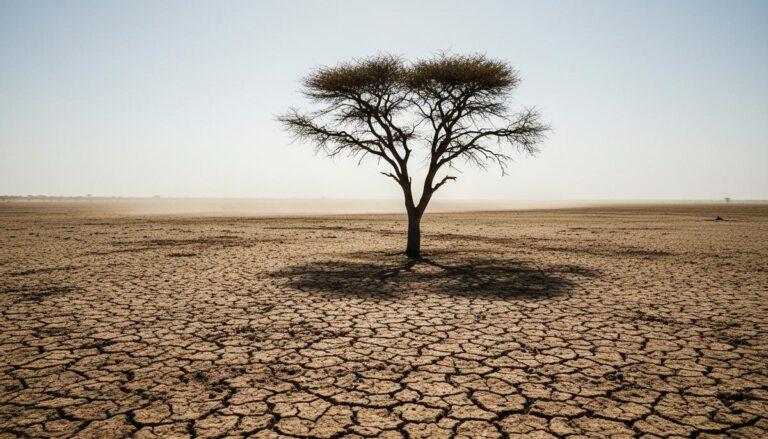

Ключевым результатом стало обещание утроить финансирование на адаптацию к 2035 году. Это поможет строить защиту от наводнений, убежища от жары и системы мониторинга засух. Однако для малых островных государств, уже теряющих территории из–за подъема уровня моря, такое ожидание кажется слишком долгим. Были согласованы и глобальные индикаторы адаптации, что сторонники считают шагом к подотчетности, а критики называют «табличной дипломатией» – техническим решением, маскирующим политический провал.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким предупреждением, назвав провал в удержании цели потепления в пределах 1,5°C «моральным провалом» и «смертоносной халатностью». Он обвинил лоббистов ископаемого топлива в торможении прогресса и правительства – в приоритизации корпоративных прибылей над выживанием планеты. Его слова нашли отклик, но не смогли переломить политическую борьбу, которая оказалась сильнее этических призывов.

За кулисами на исход переговоров повлияли три геополитические силы: ослабление амбиций из–за неполного участия США в Парижском соглашении, скоординированное сопротивление стран – производителей ископаемого топлива и более настойчивый, но разделенный Глобальный Юг. В итоге саммит завершился компромиссной сделкой, которой хватило для принятия размытого документа, но не для реальных перемен.

COP30 оставил открытым вопрос, не зашла ли климатическая дипломатия ООН в тупик. С одной стороны, система страдает от структурных слабостей: добровольные обязательства стран, паралич из–за права вето и хроническое недофинансирование. С другой – без этих саммитов не было бы ни глобальных норм, ни единой отчетности, ни площадки, где уязвимые страны и активисты могут заявить о себе. Процесс порождает коалиции, которые действуют быстрее, чем идут официальные переговоры.

Наследие COP30 заключается в том, что он показал – мир исчерпывает не только время, но и терпение. Следующие два года станут решающими: странам предстоит представить новые национальные цели по сокращению выбросов, реформы глобальной финансовой системы определят судьбу уязвимых государств, а судебные иски могут заставить правительства действовать там, где не справилась дипломатия. Климатический процесс не умер, но движется по сужающейся тропе, и для продвижения вперед потребуется политическая смелость, которую невозможно выработать только за столом переговоров.