Некогда четвертое по величине внутреннее море планеты, Арал сегодня стал хрестоматийным примером экологического коллапса и политического пренебрежения. Однако его история неоднородна: пока усилия Казахстана приводят к медленному возрождению северной части моря, экономические приоритеты Узбекистана оставляют южную часть практически без шансов на жизнь. Судьба Арала разделилась на две неравные истории надежды и угасания.

Катастрофа берет свое начало в 1960-х годах, когда Советский Союз запустил масштабный проект по орошению засушливых земель Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Две главные артерии, питавшие море, – Сырдарья и Амударья – были перенаправлены для нужд гигантских хлопковых плантаций. К 1980 году Центральная Азия стала четвертым в мире производителем хлопка, но цена этого успеха оказалась непомерной. Аральское море, лишенное притока воды, начало стремительно высыхать.

Последствия оказались разрушительными. Рыболовные промыслы, кормившие целые города, исчезли. На высохшем дне образовалась новая пустыня Аралкум, пропитанная пестицидами с полей и токсичными отходами с заброшенного советского полигона для испытания биологического оружия. Мощные ветры поднимали в воздух ядовитую соляную пыль, вызывая у местного населения респираторные и онкологические заболевания. Утрата огромного водоема сделала климат региона более суровым: лето стало жарче, а зимы – холоднее.

Сегодня судьба Арала – это история двух разных подходов. Казахстан, получив финансирование от Всемирного банка в размере 87 миллионов долларов, построил Кокаральскую плотину. Запущенная в 2005 году, она отделила северную часть моря от южной, позволив водам Сырдарьи накапливаться. Всего за семь месяцев уровень воды в Северном Арале поднялся более чем на три метра, соленость снизилась, а в город Аральск и другие поселки вернулась рыба и вместе с ней – рыболовный промысел.

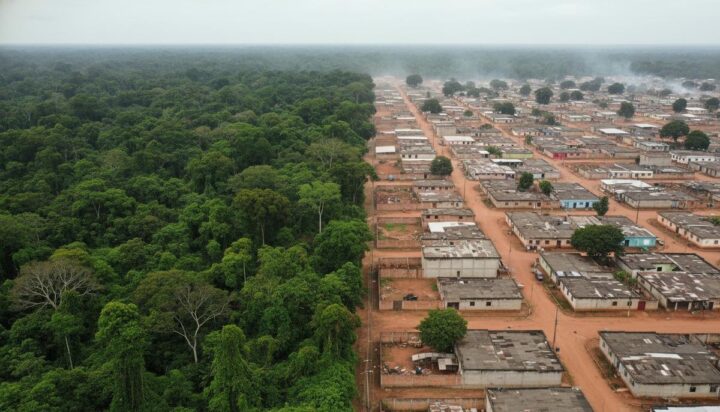

Узбекистан выбрал иной путь. Вместо масштабных гидротехнических сооружений правительство сосредоточилось на посадке засухоустойчивых растений, таких как черный саксаул, чтобы сдержать пыльные бури. Однако этих мер недостаточно, поскольку экономическая политика страны во многом следует советскому курсу. Приоритетом остается выращивание водоемкого хлопка, а обнаружение на высохшем дне месторождений нефти и газа лишь усилило стремление добывать «белое» и «черное золото», а не восстанавливать море. В результате Южный Арал продолжает превращаться в безжизненную соленую пустыню.

Несмотря на мрачную картину на юге, надежда на возрождение экосистемы не угасает. Международные организации и соседние страны продолжают совместную работу. Проекты, такие как ERAS под эгидой USAID, используют спутниковые технологии для мониторинга эффективности лесонасаждений. В программе «Зеленый Шелковый путь» активно участвует Китай, а Международный фонд спасения Арала координирует усилия стран региона.

История Аральского моря, подобно судьбе озера Чад в Африке или озера Урмия в Иране, служит горьким напоминанием о последствиях бездумного вмешательства человека в природу. Возвращение рыбы в Северный Арал доказывает, что даже самые опустошенные экосистемы можно частично восстановить. Это ценный урок для нынешнего и будущих поколений о том, как важно бережно относиться к природным ресурсам, чтобы не повторять трагических ошибок прошлого.