Удаленная область Южного океана, которая долгое время озадачивала спутники своим ярким бирюзовым свечением, оказалась заполнена диатомовыми водорослями, богатыми кремнием. Новое исследование не только объяснило это явление, но и принесло сюрприз – в этих холодных полярных водах обнаружены следы кокколитофоридов, микроскопических водорослей с изящными панцирями из карбоната кальция, играющих ключевую роль в глобальном углеродном цикле.

Это открытие помогло разгадать давнюю загадку для океанографов и показало, как планктонные сообщества реагируют на изменения температуры и химического состава морской воды. Результаты имеют важные последствия для понимания круговорота углерода в Южном океане и совершенствования инструментов, с помощью которых ученые изучают его из космоса. «Эта работа позволяет широкими мазками понять биологическую и геохимическую динамику этого далекого водоема так, как это было невозможно ранее», – отметил ведущий автор исследования Барни Болч из Лаборатории океанологических наук Bigelow.

Еще в начале 2000-х годов ученые идентифицировали вокруг Антарктиды обширную область, известную как «Великий кальцитовый пояс». Эта зона отличается аномально высоким содержанием неорганического углерода, который отражает свет обратно к спутникам благодаря блестящим панцирям огромных скоплений кокколитофоридов. Однако южнее этого пояса спутники фиксировали другое, не менее яркое пятно, хотя считалось, что вода там слишком холодна для этих микроорганизмов. Плотная облачность, айсберги и суровые моря делали этот регион практически недоступным для изучения до недавнего времени.

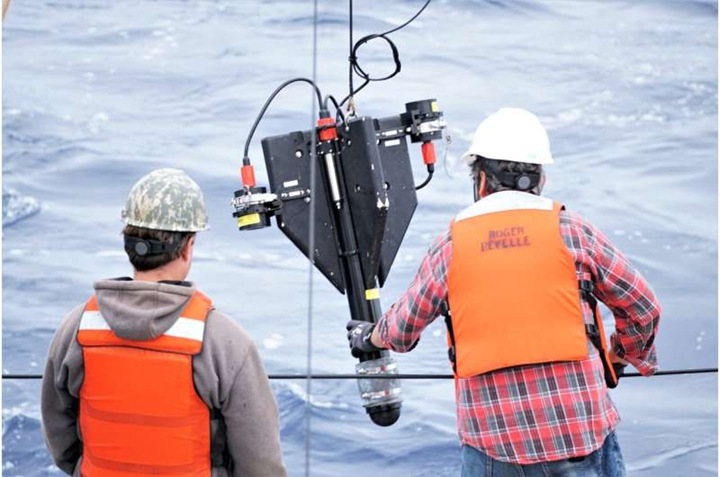

Исследователи на борту судна R/V Roger Revelle прошли от Гавайев до 60-го градуса южной широты, чтобы собрать данные. Команда измеряла цвет океана, скорость фотосинтеза и кальцификации, а также концентрации неорганического углерода и кремния – двух минералов, которые отражают свет и помогают sequestering органический углерод в морских глубинах. «Спутники видят лишь верхние несколько метров океана, но мы смогли „пробурить“ глубже с помощью множества измерений на разных глубинах», – пояснил Болч.

Комплексный подход, сочетающий биогеохимические, оптические данные и подсчет микробов под микроскопом, позволил ученым проследить, как меняется состав планктона при движении на юг: от динофлагеллятов в субтропиках до кокколитофоридов в «Великом кальцитовом поясе» и, наконец, до диатомовых водорослей в холодных, богатых кремнием водах за Полярным фронтом. По словам Болча, эта комбинация методов стала «неопровержимым доказательством» того, что яркость таинственной зоны объясняется фрустулами – кремниевыми структурами диатомей, напоминающими микроскопические коробочки. Для создания такого же оптического эффекта, как у кокколитофоридов, требуется гораздо больше фрустул, что указывает на их невероятно высокую концентрацию.

При этом команда обнаружила в этих же водах небольшие концентрации неорганического углерода и впервые зафиксировала процесс кальцификации, что является прямым свидетельством присутствия кокколитофоридов. Это говорит о том, что они могут выживать в более холодных условиях, чем считалось ранее. Ученые предполагают, что океанские вихри могут переносить «посевные популяции» этих микроорганизмов, подпитывая Великий кальцитовый пояс.

Присутствие кокколитофоридов на более широкой территории, чем ожидалось, может влиять на перемещение углерода в Южном океане – одном из важнейших поглотителей CO2 на планете. Доминирование диатомовых водорослей, в свою очередь, указывает на необходимость совершенствования алгоритмов для интерпретации спутниковых данных. «Мы расширяем наше представление о том, где обитают кокколитофориды, и наконец-то начинаем понимать паттерны, которые видим на спутниковых снимках той части океана, куда мы редко попадаем», – заключил Болч.