Глобальные климатические переговоры демонстрируют тревожные признаки спада на фоне 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая проходит в бразильском Белене. Саммит, приуроченный к десятилетию Парижского соглашения, рискует оказаться ослабленным из-за отсутствия лидеров ключевых стран. Геополитическая напряженность и внутренние экономические проблемы заставили многие правительства сместить фокус с международной климатической повестки. Так, президент США Дональд Трамп не направил на саммит высокопоставленных чиновников из Вашингтона, а Китай представлен на уровне вице-премьера. Отсутствие глав Японии и более скромное представительство Индии контрастирует с сильной европейской делегацией, включающей лидеров Великобритании, Франции, Германии и главу Еврокомиссии.

Снижение уровня представительства крупнейших мировых эмитентов, вероятно, затормозит реальный прогресс по ключевым вопросам, таким как климатическое финансирование и обязательства по сокращению выбросов. Это может привести к сокращению или задержке выполнения уже взятых на себя климатических обязательств. Давние разногласия между развитыми и развивающимися странами, основанные на различных интересах и приоритетах, продолжают осложнять глобальное управление климатом.

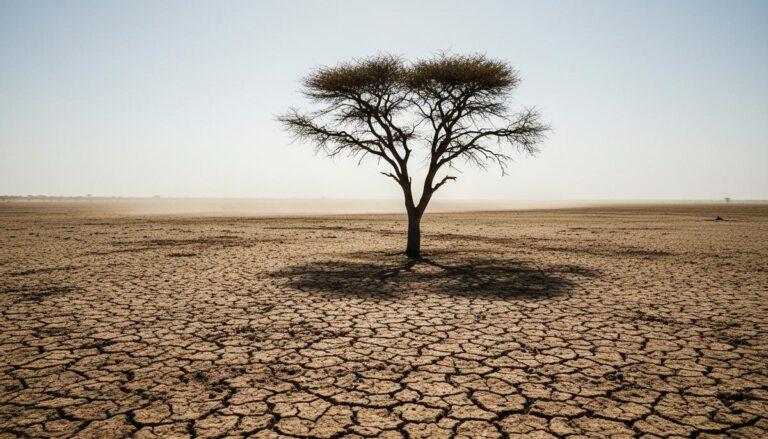

Пока дипломатия буксует, возникают новые, менее очевидные угрозы. Цифровые технологии, от искусственного интеллекта и облачных дата-центров до производства полупроводников и майнинга криптовалют, провоцируют беспрецедентный рост потребления энергии и воды. Это создает колоссальную нагрузку на несущую способность окружающей среды. По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на пресную воду превысит предложение на 40%, в результате чего около 1,6 миллиарда человек останутся без доступа к безопасной питьевой воде. Растет противоречие между технологическим прогрессом и устойчивостью.

Наглядным примером служит обучение генеративных моделей ИИ – процесс, требующий огромного количества электроэнергии и водных ресурсов. В условиях глобальной гонки в области ИИ технологические гиганты OpenAI, Oracle и Related Digital планируют к 2026 году построить в штате Мичиган комплекс дата-центров мощностью более одного гигаватта. Инвестиции в проект оцениваются в 50 миллиардов долларов, а его энергопотребление будет эквивалентно снабжению примерно 750 000 американских домов.

Особую тревогу вызывает тот факт, что изменение климата делает экстремальные погодные явления все более частыми и непредсказуемыми. Даже самые передовые технологии не успевают за темпами наводнений, штормов и засух. В современных, сильно оцифрованных городах, зависящих от технологий связи и «интернета вещей», масштабное отключение электроэнергии может привести к почти мгновенному коллапсу. Так, весной 2025 года массовый сбой в электроснабжении на юге Пиренейского полуострова затронул около 60 миллионов человек в Испании и Португалии, парализовав транспорт, связь и системы здравоохранения.

Не менее серьезными являются и социальные издержки. Прошлым летом Китай столкнулся с одновременными проблемами экстремальной жары и наводнений, что привело к хаосу в нескольких городах. Дефицит воды и электроэнергии, сбои в системах связи и транспорта спровоцировали социальную напряженность. Ярким примером стал инцидент в уезде Хуайцзи провинции Гуандун, где вызванные наводнением грабежи магазинов стали главной новостью, показав, как общественный беспорядок во время катастрофы может привлечь больше внимания СМИ, чем само стихийное бедствие.

Изменение климата перестало быть исключительно экологической проблемой – теперь это сложный системный вызов, тесно связанный с энергетическим переходом, технологиями, занятостью и уровнем жизни. Ученые указывают на взаимодействие между критическими компонентами земной системы, где одна «переломная точка» может вызвать другую, приводя к каскадному эффекту и дальнейшей дестабилизации. Это ставит перед управленческими возможностями стран беспрецедентную задачу.

Климатические стратегии все больше переплетаются с национальной безопасностью, экономической и промышленной политикой. Несмотря на снижение активности некоторых стран в многосторонних переговорах, глобальное движение к декарбонизации становится необратимой тенденцией. Развивающиеся страны, в свою очередь, стремятся играть более центральную роль, активно участвуя в диалогах, расширяя «зеленые» цепочки поставок и укрепляя сотрудничество в науке и ликвидации последствий стихийных бедствий. Основой глобального управления климатом должен стать поиск «минимального консенсуса» для сосуществования и совместного развития, требующий изменений от каждого.