Значительная часть – около двух третей – всех выбросов метана в атмосферу приходится на микробов. Эти микроорганизмы живут в бескислородных средах, таких как болота, рисовые поля, свалки и пищеварительные системы коров, превращая органические вещества в метан – один из самых мощных парниковых газов, влияющих на потепление климата.

Отслеживание источников метана и точная оценка их вклада в общие выбросы остаются сложной задачей для ученых. В отличие от углекислого газа, происхождение которого определять проще, для метана требуется сложный анализ. Исследователи изучают изотопный состав его атомов – углерода и водорода. Разные источники метана оставляют своего рода уникальный «отпечаток», который помогает определить, был ли газ произведен микробами в кишечнике коровы или образовался в глубоких морских отложениях.

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли показывает, что этот «отпечаток» не так постоянен, как считалось ранее. Оказалось, что на него влияет не только то, чем «питаются» микробы, но и условия окружающей среды. Активность ключевого фермента, отвечающего за производство метана, меняется в зависимости от доступности пищи, что, в свою-очередь, изменяет изотопный состав газа. Это открытие может кардинально изменить методы расчета вклада различных источников в глобальный бюджет метана.

«Уровень метана растет, но существует много разногласий относительно основной причины, – отмечает соавтор исследования Дипти Наяк, доцент молекулярной и клеточной биологии. – Это исследование впервые объединило дисциплины молекулярной биологии и изотопной биогеохимии, чтобы лучше понять, как биология метаногенов контролирует изотопный состав метана».

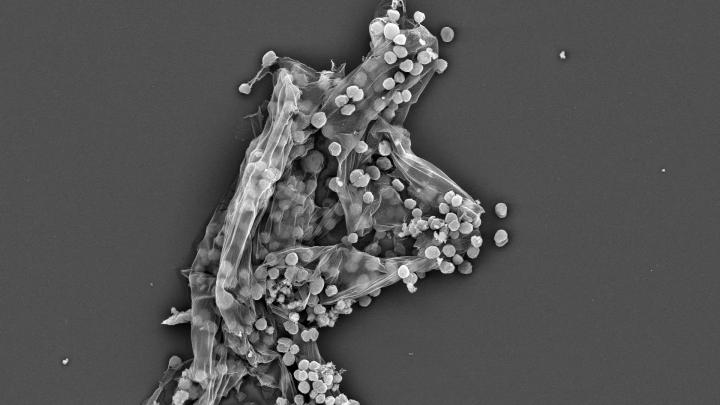

Для своего эксперимента исследователи впервые применили технологию редактирования генов CRISPR, чтобы управлять активностью ключевого фермента – метил-коэнзим М-редуктазы (MCR) – у распространенного метаногена Methanosarcina acetivorans. Снижая активность этого фермента, ученые имитировали условия, с которыми микробы сталкиваются при нехватке пищи в природе.

Результаты показали, что при недостатке пищи и снижении активности главного фермента MCR клетки микробов замедляют производство метана. Другие ферменты в метаболической цепи начинают работать как в прямом, так и в обратном направлении. В ходе этих циклов они многократно обменивают атомы водорода из своей «пищи» (например, ацетата или метанола) на атомы водорода из окружающей воды. В результате изотопный состав водорода в конечном продукте – метане – начинает отражать состав воды, а не только первоначального субстрата, что меняет его «отпечаток».

Это открытие ставит под сомнение прежние расчеты. «Найденный нами изотопный обмен меняет отпечаток метана, производимого метаногенами, потребляющими ацетат и метанол, по сравнению с тем, что обычно предполагалось, – объясняет ведущий автор работы Джонатан Гропп. – Учитывая это, возможно, мы недооценивали вклад микробов, потребляющих ацетат, и они могут быть даже более доминирующими, чем мы думали». Ученые призывают учитывать клеточную реакцию метаногенов на окружающую среду при анализе данных.

Помимо уточнения климатических моделей, новый подход открывает и другие перспективы. Сочетание молекулярной биологии и изотопной геохимии может помочь в изучении множества других биологических процессов на Земле. Кроме того, понимание того, как управлять ферментами метаногенов, в будущем может позволить перенаправить их энергию на производство полезных веществ вместо экологически вредного газа.