С начала XXI века в мире наблюдается новый всплеск строительства гидроэлектростанций. Эта волна развития гидроэнергетики, часто подаваемая под эгидой перехода к «зеленой» энергии, отличается от предыдущих периодов. Увеличилось количество малых и альтернативных проектов, таких как бесплотинные и русловые ГЭС, а необходимость декарбонизации стала весомым аргументом в их пользу. Однако, несмотря на изменившиеся условия и появление международных стандартов, направленных на смягчение последствий, строительство ГЭС по-прежнему вызывает острое социальное сопротивление.

Новое исследование, основанное на анализе 116 научных статей и 180 кейсов из «Атласа экологической справедливости» (Environmental Justice Atlas) и опубликованное в научном журнале World Development, охватывает 265 уникальных конфликтных ситуаций, связанных с гидроэнергетикой в период с 2000 по 2022 год. Анализ показал, что протесты вызывают не только крупные плотины, но и небольшие проекты, которые их сторонники часто представляют как более безопасную альтернативу. Конфликты зафиксированы по всему миру, но наибольшая их концентрация наблюдается в Азии и Южной Америке.

Изменение климата играет в этих спорах двойственную роль. С одной стороны, правительства и инвесторы используют климатическую повестку для оправдания строительства новых ГЭС, представляя их как возобновляемый источник энергии, необходимый для сокращения выбросов парниковых газов. С другой стороны, сами активисты и некоторые эксперты указывают на уязвимость гидроэнергетики перед климатическими изменениями – засухи снижают выработку электроэнергии, а экстремальные осадки создают угрозу прорыва плотин. Кроме того, водохранилища сами могут становиться источником метана, мощного парникового газа.

Существенно изменился и финансовый ландшафт отрасли. Если раньше ключевую роль играли многосторонние банки развития, такие как Всемирный банк, то теперь на первый план вышли двусторонние государственные кредиторы и частно–государственные партнерства. Особенно заметно участие китайских государственных компаний и банков, финансирующих проекты в Азии, Африке и Латинской Америке. Такие инвесторы часто оказываются менее восприимчивы к давлению со стороны местных сообществ и международных правозащитных организаций, что усложняет для активистов защиту своих прав.

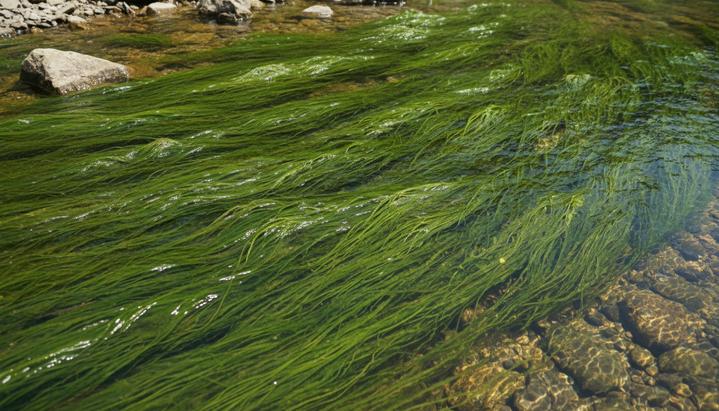

Несмотря на смену действующих лиц и аргументов, суть протестов остается неизменной. В их центре – местные жители, фермеры, рыбаки и коренные народы, чьи интересы напрямую затрагиваются строительством. Основные причины недовольства – это принудительное переселение, потеря сельскохозяйственных земель и средств к существованию, а также необратимый ущерб для речных экосистем. Противники ГЭС формируют коалиции, привлекая на свою сторону национальные и международные неправительственные организации, такие как International Rivers. Их методы борьбы включают массовые протесты, информационные кампании и судебные иски.

При этом исследователи отмечают несколько важных разрывов. Во-первых, протестные движения редко используют в своей аргументации концепции климатической справедливости, сосредотачиваясь на непосредственных локальных последствиях. Во-вторых, международные стандарты, разработанные для обеспечения устойчивого развития гидроэнергетики, такие как рекомендации Всемирной комиссии по плотинам, практически не применяются на практике и редко служат инструментом в руках активистов.

Результаты борьбы неоднозначны. Полная отмена проектов происходит нечасто. Большинство спорных ГЭС, несмотря на сопротивление, были построены или находятся в стадии строительства. Тем не менее, общественное давление часто приводит к задержкам, приостановке проектов или пересмотру их условий, включая улучшение компенсационных пакетов и программ переселения. Это говорит о том, что социальное сопротивление, хоть и не всегда достигает своей максимальной цели, остается важным фактором, влияющим на траекторию развития гидроэнергетики в XXI веке.