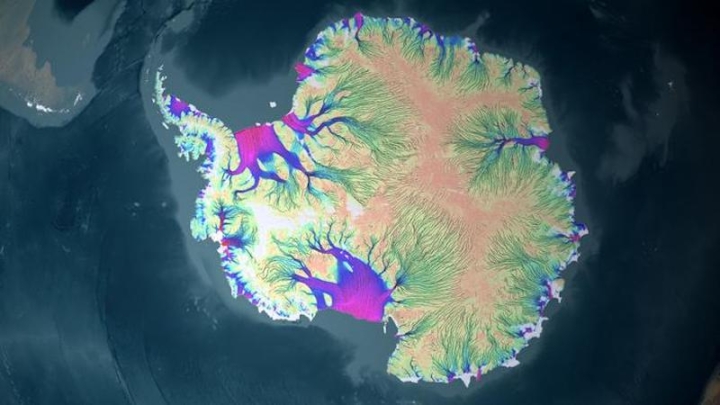

По мере глобального потепления ледяной щит Антарктиды тает, способствуя повышению уровня мирового океана. В ледниках Антарктиды сосредоточено достаточно замерзшей воды, чтобы поднять глобальный уровень моря на 58 метров, поэтому точное прогнозирование их движения и таяния становится критически важным для защиты прибрежных зон. Однако большинство существующих климатических моделей сталкиваются с трудностями при точном моделировании движения антарктического льда из-за нехватки данных и сложности взаимодействий между океаном, атмосферой и ледяной поверхностью.

Исследователи из Стэнфордского университета применили машинное обучение для анализа высокоточных данных дистанционного зондирования движений льда в Антарктиде, результаты которого опубликованы в журнале Science. Эта работа проливает свет на фундаментальные физические законы, управляющие крупномасштабными движениями антарктического ледяного щита, и может способствовать улучшению прогнозов относительно будущих изменений на континенте.

Чинг-Яо Лай, доцент геофизики в Стэнфордской школе устойчивого развития Doerr и старший автор статьи, отмечает, что в спутниковую эру стал доступен огромный объем наблюдательных данных. Ученые объединили этот обширный массив данных с глубоким обучением, основанным на физических принципах, чтобы получить новые представления о поведении льда в его естественной среде.

Антарктический ледяной щит, крупнейшая ледяная масса на Земле, почти вдвое превышающая Австралию по площади, играет роль гигантского резервуара пресной воды, стабилизируя уровень моря. Для понимания движения этого щита, сокращающегося все быстрее с каждым годом, существующие модели обычно опирались на допущения о механическом поведении льда, выведенные из лабораторных экспериментов. Однако, по словам Лай, лед Антарктиды гораздо сложнее, чем можно смоделировать в лаборатории. Лед, образовавшийся из морской воды, обладает иными свойствами, нежели лед из уплотненного снега, а ледяные щиты могут содержать крупные трещины, воздушные карманы и другие неоднородности, влияющие на их движение.

Лай подчеркивает, что эти различия влияют на общее механическое поведение, так называемую конститутивную модель, ледяного щита способами, которые не улавливаются существующими моделями или лабораторными условиями.

Команда Лай не пыталась учесть каждую из этих отдельных переменных. Вместо этого они разработали модель машинного обучения для анализа крупномасштабных движений и толщины льда, зафиксированных спутниковыми снимками и авиационными радарами в период с 2007 по 2018 год. Модель была настроена на соответствие данным дистанционного зондирования и соблюдение существующих физических законов, управляющих движением льда, что позволило вывести новые конститутивные модели, описывающие вязкость льда – его сопротивление движению или течению.

Исследователи сосредоточились на пяти шельфовых ледниках Антарктиды – плавучих ледяных платформах, простирающихся от континентальных ледников в океан и удерживающих основную массу льда. Они обнаружили, что части шельфовых ледников, ближайшие к континенту, испытывают сжатие, и модели поведения льда в этих зонах в целом согласуются с лабораторными данными. Однако по мере удаления от континента лед начинает растягиваться в сторону моря. Это растяжение приводит к тому, что лед в данной области приобретает различные физические свойства в разных направлениях – подобно тому, как древесину легче расколоть вдоль волокон, чем поперек. Это явление называется анизотропией.

Первый автор исследования Юнджи Ван, проводивший работу в лаборатории Лай, заявляет, что их анализ показывает анизотропность большей части шельфового ледника. Зона сжатия, расположенная у основания ледника, составляет менее 5% площади шельфового ледника. Остальные 95% приходятся на зону растяжения, где лед ведет себя иначе.

Точное понимание динамики ледяного щита Антарктиды становится все более актуальным на фоне роста глобальных температур. Подъем уровня моря уже усиливает наводнения в низменных районах и на островах, ускоряет эрозию побережий и усугубляет ущерб от ураганов. До сих пор большинство моделей исходили из предположения, что антарктический лед обладает одинаковыми физическими свойствами во всех направлениях. Ученые осознавали, что это упрощение, но работа команды Стэнфорда убедительно демонстрирует, что текущие модели поведения льда неточно отражают движение ледяного щита, наблюдаемое со спутников.

Ван, ныне научный сотрудник Нью-Йоркского университета, отмечает, что идея анизотропии льда обсуждалась и ранее, но не имела подтверждения. Теперь, благодаря новому методу и лежащему в его основе строгому математическому подходу, становится ясно, что модели, прогнозирующие будущую эволюцию Антарктиды, должны учитывать анизотропию.

Авторы исследования пока не могут точно определить причины анизотропии в зоне растяжения, но планируют продолжить анализ с использованием новых данных по мере их поступления. Полученные результаты также могут помочь лучше понять напряжения, вызывающие образование трещин и откол гигантских айсбергов, а также послужить основой для создания более сложных моделей ледяных щитов. Эта работа является первым шагом к разработке моделей, способных более точно имитировать будущие условия.

Лай и ее коллеги также полагают, что примененная методика – сочетание наблюдательных данных, установленных физических законов и глубокого обучения – может быть использована для изучения физики других природных процессов, по которым накоплены обширные данные наблюдений. Они надеются, что их методы будут способствовать новым научным открытиям и сотрудничеству с мировым сообществом наук о Земле.

По словам Лай, команда стремится показать, что искусственный интеллект действительно можно использовать для получения новых знаний. Этот подход, хотя и должен опираться на физические законы, позволил раскрыть ранее неизвестные аспекты физики льда и может стимулировать новое понимание земных и планетарных процессов в их естественной среде.