Клонирование, долгое время бывшее предметом научных споров и этических дебатов, находит новое применение в сохранении дикой природы. Ученые видят в этой технологии мощный инструмент для спасения исчезающих видов, восстановления генетического разнообразия и даже воскрешения вымерших животных. Это открывает многообещающие, хотя и непростые, пути для борьбы с потерей биоразнообразия на планете.

В основе метода лежит так называемый перенос ядра соматической клетки. Если говорить проще, специалисты берут ядро из обычной клетки животного, которого нужно клонировать, и переносят его в яйцеклетку, предварительно лишенную собственного ядра. Полученный эмбрион подсаживают суррогатной матери для дальнейшего развития. В результате на свет появляется генетически идентичная копия исходной особи, что особенно важно для видов, находящихся на грани вымирания.

Ключевая проблема малочисленных популяций – это утрата генетического разнообразия. Близкородственное скрещивание делает животных уязвимыми к болезням и неспособными адаптироваться к изменениям окружающей среды. Клонирование позволяет обойти эту проблему, возвращая в популяцию гены давно умерших особей, чьи ткани были сохранены в генетических банках. Таким образом можно укрепить «генетическое здоровье» вида, дав ему больше шансов на выживание.

Одна из самых захватывающих перспектив – это «возрождение» вымерших видов. В центре внимания ученых находятся такие символы прошлого, как шерстистый мамонт или странствующий голубь. Хотя создание точной копии вымершего животного пока остается за гранью возможного, технология позволяет внедрять гены исчезнувших видов в ДНК их ближайших ныне живущих родственников. Это может помочь восстановить отдельные черты или, при благоприятных условиях, приблизить нас к воссозданию целого вида.

Уже существуют успешные примеры применения клонирования в программах по сохранению дикой природы. Знаковым событием стало рождение клонированного жеребенка лошади Пржевальского и бантенга – редкого вида дикого быка. Эти случаи не только доказали техническую возможность метода, но и дали ценный опыт для будущих проектов, показав, с какими трудностями предстоит столкнуться.

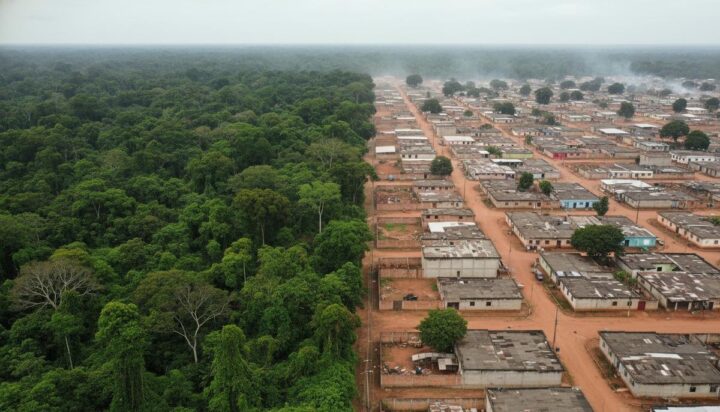

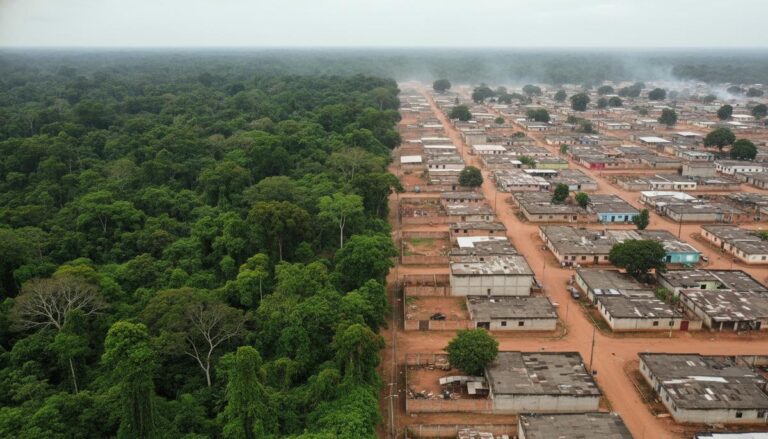

Тем не менее технология сталкивается с серьезными техническими и этическими вызовами. Процесс клонирования все еще имеет высокий процент неудач, а появившиеся на свет животные могут страдать от аномалий развития. Кроме того, возникает важный вопрос о распределении ресурсов: не отвлекает ли дорогостоящее клонирование внимание и средства от более насущных задач, таких как сохранение естественной среды обитания? Сторонники же утверждают, что это не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга подходы.

Общественное мнение играет решающую роль в судьбе подобных проектов, влияя на их финансирование и законодательную поддержку. Поэтому необходима открытая дискуссия и просветительская работа, чтобы люди понимали как потенциал, так и ограничения технологии. Прозрачное обсуждение поможет сформировать взвешенное отношение к клонированию в рамках глобальной стратегии сохранения природы.

По мере развития технологий их влияние на сохранение видов будет только расти. Клонирование – не панацея от всех бед, но оно может стать жизненно важной частью комплексного подхода. Работая в тандеме с традиционными методами, такими как защита ареалов обитания и борьба с браконьерством, эта технология способна помочь нам сберечь уникальное разнообразие жизни на Земле для будущих поколений.